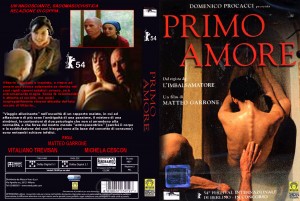

Primo Amore di Matteo Garrone,

che affronta le violenze psicologiche alle quali una donna può essere sottoposta, ben peggiori di quelle fisiche, perchè ancora più difficilmente si riescono a curare.

La storia di “Primo amore” (un orafo che costringe la sua fidanzata a dimagrire in maniera progressiva e instancabile, fino a renderla quasi uno scheletro umano) è difatti difficilmente comprensibile a chi non abbia bene in mente cosa è per l’appunto il cinema di Garrone. Il personaggio di Vittorio, inquietante anche solo dall’apparente sguardo imperturbabile che mostra sin dalla prima inquadratura, potrebbe sembrare difatti così violentemente divorato dalla sua ossessione da essere fin troppo grottesco, se non fosse che egli non è che l’alter ego neanche tanto codificato dell’attore protagonista stesso, un Vitaliano Trevisan autore sia del libro da cui la storia è ispirata sia (assieme a Garrone stesso) della sceneggiatura. Quindi questo “travasamento” così totale dell’autore nel personaggio non fa altro che creare un contocircuito assoluto fra realtà e finzione, e rende Vittorio/Vitaliano un essere totalmente credibile nella sua assurdità (cosa che tra l’altro accade alla perfezione anche col Peppino de “L’imbalsamatore” o con molti persone/personaggi di “Gomorra”).

È sostanzialmente questo il punto di forza del lavoro di Garrone: far aderire così tanto la storia (finta) alle persone (vere) che questa vi si appiccichi come carta moschicida e li avvolga come una seconda pelle (lo stesso Trevisan, alla fine delle riprese, si è innamorato realmente della bella e bravissima Michela Cescon). Non a caso lo stile di recitazione, anch’esso tipico dei film del regista romano, non è altro che una diretta conseguenza di questo approccio così totale e viscerale: non c’è traccia di “recitato” nei dialoghi, nelle espressioni, nelle cose dette e non dette dai protagonisti del film (se non in alcune battute evidentemente un po’ forzate); più che parlare biascicano, sussurrano, si interrompono a vicenda, più che ripetere un copione improvvisano su una (esilissima) linea generale.

Ovvio, quando alla base di tutto c’è solamente la volontà di raccontare nella maniera più esplicita possibile la storia di un amore impossibile, letale, autodistruttivo, più Tanathos che Eros senza ombra di dubbio, in cui ogni parola superflua o tantomeno qualsiasi accenno di spiegazione o giustificazione avrebbe solamente finito col rovinare tutto (perchè Vittorio vuole modellare il corpo di Sonia a suo piacimento? Non basta il paragone col suo mestiere, e il parallelo con la cesellazione dei metalli, per costruire un motivo plausibile, così come neanche l’eventuale richiamo filosofico al voler “raschiare via il superfluo per arrivare all’essenziale”).

La tenacia così efferata e determinata dell’uomo da una parte e l’arrendevolezza così spontanea e innamorata (ma destinata a scoppiare prima in pianti, poi in scenate di fame isterica, poi fatalmente in gesti irreparabili) della donna dall’altra non fanno che lasciarci per tutto il tempo stranamente interdetti e ammaliati al tempo stesso da questo perverso gioco al massacro.

L’occhio della macchina da presa di Garrone di consequenza è più “epidermico”, più concentrato cioè sulla pelle, sui corpi, sulle ossa (allucinante pensare alla prova fisica della Cescon che è realmente dimagrita di una ventina di chili durante le riprese del film) che, come in altri film, sullo spazio geometrico e desolato che li accoglie; le inquadrature sono più contemplative (ma sempre con un gelido distacco) che compulsive e nervose; la fotografia è più nitida e chiara, come se sottolineando le forme si arrivasse per reazione ad evidenziarne la loro effettiva incosistenza.

L’occhio della macchina da presa di Garrone di consequenza è più “epidermico”, più concentrato cioè sulla pelle, sui corpi, sulle ossa (allucinante pensare alla prova fisica della Cescon che è realmente dimagrita di una ventina di chili durante le riprese del film) che, come in altri film, sullo spazio geometrico e desolato che li accoglie; le inquadrature sono più contemplative (ma sempre con un gelido distacco) che compulsive e nervose; la fotografia è più nitida e chiara, come se sottolineando le forme si arrivasse per reazione ad evidenziarne la loro effettiva incosistenza.

Non a caso una delle scene più significative del film è quella in cui la coppia, attraversando in barca un lago, riflette su quello che sta facendo: i visi sono in primo piano ma totalmente fuori fuoco, ridotti a macchie di colore, ad aloni dai connotati difficilmente riconoscibili, nient’altro che inconsapevoli fantasmi.